Anzeige

Eine Alternative zur Kirchensteuer ist die Kultursteuer, die nicht nur Kirchenmitglieder, sondern alle Steuerpflichtigen zahlen. Ein Modell für Deutschland? Kirche+Leben fragt Anna Ott. Die Kirchenjuristin hat beide Systeme in ihrer Promotion verglichen.

Frau Ott, was ist eine Kultursteuer eigentlich?

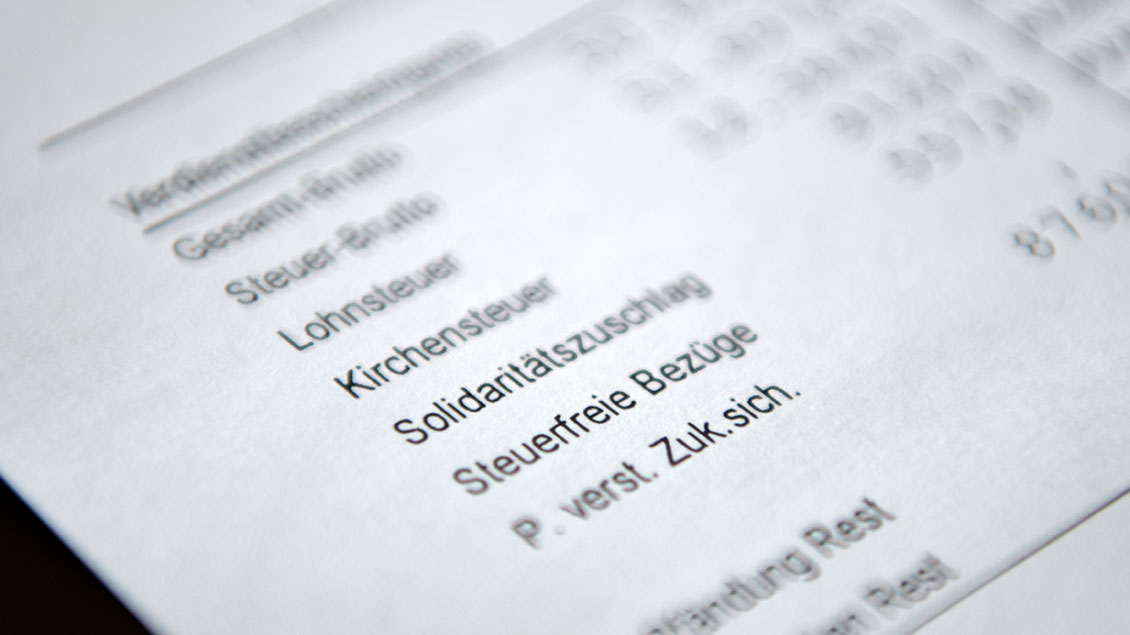

Im Gegensatz zur Kirchensteuer, die nur Mitglieder der jeweiligen Religionsgemeinschaft zahlen, ist die Kultursteuer eine staatliche Steuer für alle Steuerpflichtigen. Die Kultursteuer ist Teil der Einkommensteuer, die Höhe wird vom Staat festgelegt. Die Steuerpflichtigen geben jedes Jahr in ihrer Steuererklärung den Zweck an, dem ihre Kultursteuer zukommen soll.

Wo gibt es eine Kultursteuer?

Die bekanntesten Länder sind Italien, Spanien und Ungarn. Aber auch in Polen, Portugal, Slowenien und der Slowakei gibt es eine Form der Kultursteuer.

Und wie funktioniert das?

In Italien können die Menschen aus 13 Empfängern wählen, denen ihre Kultursteuer zukommen soll. Das sind zwölf Religionsgemeinschaften, darunter die katholische Kirche, und der Staat. Die Spanier können zwischen der katholischen Kirche und dem Staat wählen. Bei Letzterem gehen die Kultursteuer-Einnahmen in einen Fonds für soziale Zwecke. In Ungarn kann man zwischen rund 140 Empfängern wählen. In den anderen Ländern sind die möglichen Empfänger nicht nur religiöse, sondern generell gemeinnützig. Die Konkurrenz ist hier deshalb sehr groß. Zu den möglichen Empfängern zählen auch katholische Caritasverbände und kirchliche Vereine. An Bistümer und Pfarreien gehen die Einnahmen dort allerdings nicht.

Wie hoch sind die Steuersätze?

Themenwoche Kirchensteuer

Die Kirchensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Kirchen in Deutschland - aber auch eine umstrittene. In einer Themenwoche stellen wir das deutsche System vor, schauen zu unseren europäischen Nachbarn, erläutern, wie die Kirchensteuer verwendet wird, und fragen, ob ein anderes Modell für Deutschland möglich wäre.

Im Vergleich zu Deutschland sehr niedrig. In Deutschland entspricht die Kirchensteuer neun oder acht Prozent der Lohn- und Einkommensteuer. Dagegen ist die Kultursteuer in Italien als „otto per mille“ bekannt, also acht Promille oder 0,8 Prozent der Einkommensteuer. In Spanien sind es 0,7 Prozent, in Ungarn ein Prozent.

Wieviel Geld kommt zusammen?

Natürlich weniger als in Deutschland. Hier nahm die katholische Kirche 2018 rund sechs Milliarden Euro ein, in Italien war es etwas mehr als eine Milliarde Euro. In Ländern ohne Kirchensteuer fallen aber zum Beispiel auch Gebühren für die Spendung von Sakramenten an; auch spielen dort Spenden eine weit größere Rolle für die Finanzierung der Kirche. In Italien und Spanien funktioniert die Kultursteuer vergleichsweise gut, weil die Länder katholisch geprägt sind und viele Steuerpflichtige sich entscheiden, die Kirche zu unterstützen.

Die Kirche in Deutschland erwartet deutlich geringere Steuereinnahmen wegen der stark sinkenden Zahl der Kirchenmitglieder. Allerdings betreibt die Kirche viele soziale Einrichtungen, die sie womöglich irgendwann nicht mehr finanzieren kann. Wäre die Kultursteuer ein Modell für Deutschland?